中國粉體網(wǎng)訊 近期,西安交通大學(xué)材料學(xué)院單智偉教授團隊與材料創(chuàng)新設(shè)計中心團隊合作,,研究發(fā)現(xiàn)數(shù)十,、甚至百納米級別的金剛石顆粒可以在遠低于鋼鐵熔點的溫度下,以顆粒而非單個原子的形式,,自驅(qū)動地進入鋼鐵晶體內(nèi)部并且持續(xù)向內(nèi)“行走”,,最大行程可達數(shù)毫米且主體部分始終保持金剛石晶體結(jié)構(gòu)。相關(guān)成果以《納米金剛石顆粒在鐵晶體內(nèi)部中的運動》(“Inward motion of diamond nanoparticles inside an iron crystal”)為題發(fā)表在《自然·通訊》雜志上,。

研究背景

鋼鐵滲碳的歷史可以追溯到兩千年多年前,,其主要過程是:外界碳源(固/液/氣)在高溫下分解為活性碳原子并逐漸滲入進鋼鐵,從而使低碳鋼工件擁有高碳表面,,再經(jīng)淬火,、回火處理,獲得高硬度,、高耐磨的表面,。

傳統(tǒng)認知中,滲碳所用的碳源必須要先分解成活性碳原子,,然后才能在濃度梯度驅(qū)動下,,以單個原子的形式擴散進入鐵晶格并間隙固溶其中,過飽和后以碳化物或石墨的形式析出。然而,,進入的碳無法以最理想的強化相—金剛石出現(xiàn),。由此引發(fā)了一個科學(xué)上的創(chuàng)新思考:金剛石小顆粒有沒有可能整體進入鋼鐵晶體中,并且保留金剛石結(jié)構(gòu),。

研究成果

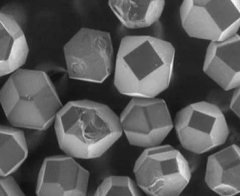

為驗證這一大膽設(shè)想,,研究團隊以金剛石納米顆粒和高純鐵及低碳鋼為對象,利用原位透射電子顯微鏡對加熱過程中金剛石納米顆粒的運動過程進行實時觀察,。

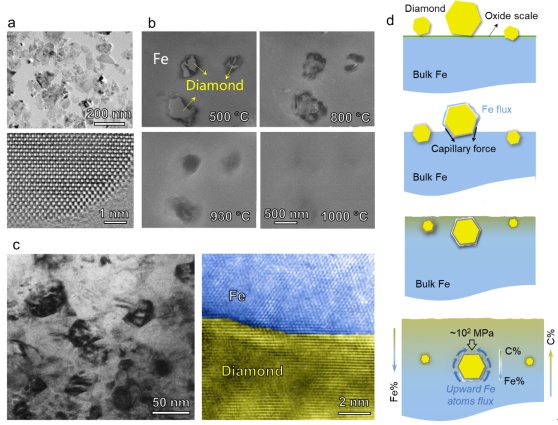

結(jié)果顯示,,當(dāng)表面附著有金剛石顆粒的鋼鐵被加熱到一定溫度后,其表面氧化膜首先發(fā)生分解,,暴露出新鮮的鐵原子,。然后這些鐵原子迅速向上擴散覆蓋金剛石顆粒的表面,金剛石顆粒在毛細應(yīng)力驅(qū)動下被快速“吞沒”進鋼鐵基底中,。冷卻至室溫后觀察發(fā)現(xiàn):金剛石顆粒不僅能夠大量進入到鋼鐵內(nèi)部,,并且沉入深度可達到納米金剛石顆粒自身尺寸的數(shù)千倍以上(毫米級)。

同時,,該研究結(jié)合第一性原理計算,、蒙特卡洛模擬及多維度表征,進一步揭示了納米金剛石顆粒在鋼鐵晶體內(nèi)部運動的微觀機制:在鐵的催化作用下,,金剛石顆粒表面發(fā)生石墨化并部分溶解,,在鋼鐵基底中及納米金剛石顆粒周圍分別形成長程和局部的碳濃度暨化學(xué)勢梯度。在與此伴生的鐵化學(xué)勢梯度驅(qū)動下,,金剛石周圍的鐵沿著金剛石和鐵基底的界面不斷上涌并形成一個向下局部應(yīng)力,,“推動”著金剛石向下前進。鐵原子在金剛石顆粒表面的石墨層內(nèi)的界面擴散,,恰好為其遠程遷移提供了快速通道(鐵原子沿此通道向上遷移的速率得以高于鐵晶格中碳原子向下運動的速率),。

(a)研究中所用的納米金剛石粉的透射電鏡表征;(b)納米金剛石顆粒進入純鐵基底中的原位掃描觀察,;(c)納米金剛石顆粒在鐵內(nèi)部的透射表征;(d)納米金剛石自驅(qū)動進入鋼鐵基底的全過程及原理示意

結(jié)語

納米金剛石具有超高強度,、熱導(dǎo)率,、化學(xué)穩(wěn)定性與低熱膨脹系數(shù)、低摩擦系數(shù),、超高等特點,,是一種理想的金屬強化粒子。

基于上述發(fā)現(xiàn),,將納米金剛石滲入進鋼鐵材料中,,形成鋼鐵和金剛石的梯度復(fù)合材料,有可能大幅改善鋼鐵的表面性能,如硬度,、導(dǎo)熱性和耐磨性等,。

中國是最大的人造金剛石制造國,生產(chǎn)了世界上90%以上的人造金剛石,,其中作為副產(chǎn)品的納米金剛石粉的價格僅為2000元/公斤,。初步估算顯示1公斤納米金剛石粉能處理10噸的鋼材(形成mm級的硬化層)。中國的鋼鐵年產(chǎn)量超過10億噸,,占世界總產(chǎn)量的一半以上,,同時,中國也是鋼鐵的最大使用國,,應(yīng)用需求非常旺盛,。

該研究為鋼鐵材料的表面強化提供了新的思路和方法。

參考來源:

1.西安交通大學(xué)新聞網(wǎng)

2.王光祖等. 納米金剛石在現(xiàn)代工業(yè)中的應(yīng)用.超硬材料工程

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/輕言)

注:圖片非商業(yè)用途,,存在侵權(quán)告知刪除,!