�Ї����w�W(w��ng)Ӎ �����w�S,��ͨ��ָ�ɸ�֪�h(hu��n)��׃����̼�����⡢�,���ض�,����ȡ�pH,���C(j��)е�ȣ����܉���������(y��ng)���w�S,�������ܿɴ�����������Ҫ�Ļ����M�Ɇ�Ԫ�������w�S��ͨ�^���ܿ�����ʽ,�����ϵ��ێ�,�����ס����b,���^��,�������Ȳ�λ֮�У�������ɴ���������,���Ƅ�(d��ng)��,����Դ�������{(di��o)�ؿ��P�ӟ����ȹ��������ĺ��Ć�Ԫ��(y��ng)�������Կɴ�������ϵ�y(t��ng)��,��Ȼ��,��Ŀǰ�����(sh��)�����w�S����Ȼ�߷��ӻ�ϳɸ߷��Ӟ������@Щ�߷��Ӿ��б����ğ�^����늽^������,��ʹ���y���c�ͻ��·�M(j��n)���ЙC(j��)����,��������H���ƿ����w�S�ڂ��y(t��ng)��������еđ�(y��ng)�ã�߀���`�����Ϳɴ���������������ܙC(j��)���˵İl(f��)չ,������,����Ό�(sh��)�F(xi��n)�����w�S���挦(du��)��(f��)�s�h(hu��n)�����˙C(j��)�����ж��ش̼�푑�(y��ng)�Ĺ��ܼ��ɣ����f��һ��(g��)�ش�����(zh��n),��Ҳ��δ�����Ͷ�����ܿɴ���ϵ�y(t��ng)�l(f��)չ����Ҫ�C(j��)��,��

���������w�S���ش̼�푑�(y��ng)�Ĺ��ܼ����@һ�����п�Ժ�����z�F(tu��n)�(du��)��ʯīϩ�����z�w�S,����׃���ϼ�����ˮͿ�������(f��)��,���õ�һ�N���ԡ����坍��ʯīϩ�����z������׃�w�S,����(sh��)�F(xi��n)�ˏ�(f��)���w�S����Դ�D(zhu��n)�Q�c�惦(ch��),�����坍�������{(di��o)��,���ӟ�ȶ��ش̼�푑�(y��ng)������һ��,�����w�Ƃ乤ˇ���£�����ͨ�^���z��ˇ,��������ʯīϩҺ�������ض�����ԡ�У���(j��ng)���W(xu��)߀ԭ-���R�����ȼ��g(sh��)�ֶ��Ƃ�õ�����Ҏ(gu��)��,���B�m(x��),�����ʯīϩ�����z�w�S��Ȼ��ͨ�^���n���,�����ЙC(j��)��׃���ϣ���ʯϞ,�����Ҷ�������(j��)֬����ȣ����뵽�����z�w�S�Ķ�W(w��ng)�j(lu��)�Y(ji��)��(g��u)��,���@��ʯīϩ�����z��׃��(f��)���w�S,������ڏ�(f��)���w�S�ϰ�����̼��ˮͿ�ӣ��@�þ������坍����,�����ش̼�푑�(y��ng)�О������ʯīϩ�����z�����w�S,��

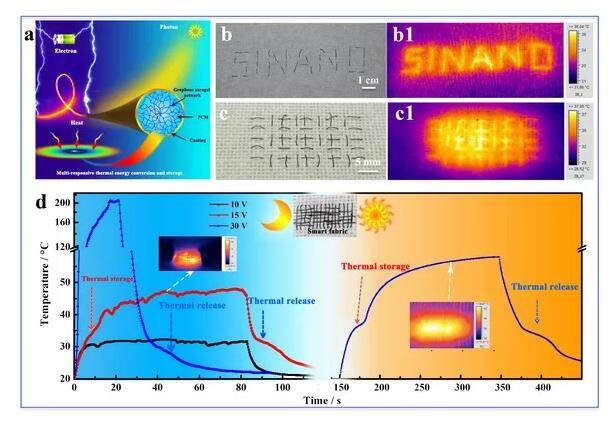

�о��������@�N���͵������w�S���п��{(di��o)����׃��ֵ��0-186 J/g��,����(y��u)�������W(xu��)/늌W(xu��)����,�����坍�����ش̼�푑�(y��ng)���⡢�,���ضȣ��ğ����D(zhu��n)�Q�c�惦(ch��)/ጷŹ���,�����w�S�ɱ�����������,��ᘌ�(du��)�θ��w�S,���w�S�����������ʽ��������̽���ˏ�(f��)�s�h(hu��n)���µĴ̼�푑�(y��ng)�О飺��(d��ng)�w�S�������Y(ji��)�r(sh��),���w�S��늟�푑�(y��ng)�О鲻��Ӱ�,����(d��ng)�w�S���Y(ji��)�����r(sh��)���w�S֮�g�l(f��)���ύ�Q,���܉�p���w�S��h(hu��n)���ğ���ʧ,���Ķ����F(xi��n)��������ٵ�늟�푑�(y��ng)�����ߵ�푑�(y��ng)�ضȣ��w�S�������Ҝؼ��͜حh(hu��n)���¾����й�-��푑�(y��ng)�О�,�����S���w�S������ܼ��̶ȵ�����,�����푑�(y��ng)���и���,�����ߵĜض�푑�(y��ng),���M(j��n)һ���أ�ͨ�^���ż����(sh��)��(j��)ӛ䛃x,��Ԕ��(x��)�����ˆθ��w�S,���w�S�����늟ᡢ���푑�(y��ng)�v��,����Ԕ��(x��)�о����w�S�N���ͬ��׃���ϵ��w�S�쾎���,���w�S������ܼ��̶�,���ⲿ�h(hu��n)�����ضȡ���ȼ���(y��ng)������(du��)���ܲ��@��ጷŵ�Ӱ�,����(sh��)�F(xi��n)���ܿ���Ķ��ضȅ^(q��)�g�ğ��ܴ惦(ch��),��ጷż��{(di��o)�ع��ܣ���D1��ʾ����

�D1 ,��ʯīϩ�����z�����w�S�Ķ��ش̼�푑�(y��ng)ʾ��D(a),���侎���D���Ĺ�W(xu��)��Ƭ(b, c,)�c��-��푑�(y��ng)�r(sh��)�ļt����Ƭ(b1, c1)���������ܿ��d��(n��i)��D���ڹ�/늴̼�푑�(y��ng)�µğ����D(zhu��n)�Q�c�惦(ch��)/ጷŵĚv��(d),��

ͨ�^ʯīϩ�����z�w�S,����׃���ϼ���̼��֬�����(f��)�ϵõ���ʯīϩ�����z�����w�S��(sh��)�F(xi��n)�˶��ش̼�푑�(y��ng)�µĶ�ܼ��ɣ��ҿ��٬F(xi��n)���w�S�������ɵļ����������ɵĿ���֮��,������һ�����ܿɴ������P��yʽ��������I(l��ng)����ЏV韑�(y��ng)��ǰ��,�����P(gu��n)�о��ɹ��ԡ�Multiresponsive Graphene-Aerogel�CDirected Phase-Change Smart Fibers�����}�����ھ��l(f��)���ڇ��H�����s־Advanced Materials��2018, 30, DOI: 10.1002/adma.201801754����,��

��ʿ����V�£�����������W(xu��)�c�п�Ժ�K�ݼ{����(li��n)�����B(y��ng)����Փ�ĵ�һ����,�����W(xu��)ͬ�о��T��Փ��ͨӍ���ߣ������߰������T��W(xu��)�������,��Ӣ�����ش�W(xu��)�W(xu��)Ժ�����x����,��ԓՓ�Ĺ����ڇ������c(di��n)�аl(f��)Ӌ(j��)����2016YFA0203301����������Ȼ�ƌW(xu��)����51572285��,��Ӣ��ţ�D��(j��)�W(xu��)����NA170184���ͽ��Kʡ��Ȼ�ƌW(xu��)����BK20170428���Ĺ�ͬ�Y�������,��

���Ї����w�W(w��ng)������/ƽ����